※ 본 칼럼은 일본 산케이신문(産経新聞)에 2023년 2월 15일자로 게재된 니시오카 쓰토무(西岡 力) 교수의 ‘위협에 대항하는 데 있어서 일본과 한국 관계의 벽(脅威に対抗する日韓関係への壁)’ 제하 칼럼을 니시오카 교수의 허락을 얻어 완역게재한 것입니다. (번역 : 미디어워치 편집부) 위협에 대항하는 데 있어서 일본과 한국 관계의 벽(脅威に対抗する日韓関係への壁) 최악으로 치닫던 일한관계가 한국 윤석열 정권의 노력으로 개선 방향으로 움직이고 있다. 그 노력은 평가한다. 그러나 나는 고조되는 중국과 북조선의 위협에 공동 대응할 수 있는 단계에는 이르지 못했다고 생각한다. 일본의 사죄는 역효과(日本の謝罪は逆効果) 현안인 조선인 전시노동 부당판결 문제와 관련 일본 기업에 명했던 지급을 한국 정부의 산하 재단이 대신 해주는 해결방안이 1월에 발표됐다. 그러나 한국 측은 우리 일본 정부와 해당 일본 기업에 호응 조치를 해줄 것을 요구하고 있다. 2018년 한국 최고재판소(대법원) 판결은, 국제법에 위배될 뿐만 아니라 우리나라(일본) 최고재판소 판결을 부정하는 것이다. 일본의 통치는 불법이었으며 배상청구권이 남아 있다고 단언하고선 “일본 판결이 일본의 한반도(조선반도)와

서울 용산역에 세워진 ‘강제징용 노동자 동상’의 제작자들이 ‘반일 종족주의’ 공저자인 이우연 낙성대경제연구소 연구위원을 상대로 제기한 손해배상 소송에서 2심 재판부가 이 연구위원의 손을 들어줬다. 앞서 해당 노동자 동상을 제작한 김운성·김서경 부부는 이 연구위원이 언론과 SNS 등을 통해 해당 동상의 모델은 조선인이 아닌 일본인이라고 주장하여 명예훼손을 당했다며 민형사소송을 제기했다. 형사고소는 무혐의처리됐지만, 민사소송에서는 지난해 9월 1심 법원이 동상 모델이 일본인이라는 주장은 추측에 근거했을 뿐이라며 이 연구위원이 김 씨 부부에게 인당 500만 원, 도합 1,000만 원을 지급해야 한다는 선고를 내렸다. 이 연구위원은 이동환 변호사를 소송대리인으로 내세워 곧바로 항소했다. 이 연구위원이 패소한 1심 판결은 6개월의 심리 끝에 결국 항소심에서 뒤집혔다. 14일 서울중앙지방법원 항소부(제7-2 민사부)는 판결문을 통해 “조각상이 무엇을 본뜬 것이라든가 어떤 것을 구상하고 만들어졌는지는 그것을 감상하는 자의 평가의 영역일 뿐”이라면서 이 연구위원의 전부 승소로 결론내렸다. 이어 “이 사건의 발언을 사실의 적시라고 인정하기에 부족하고 의견표명에 해당한다고 봄

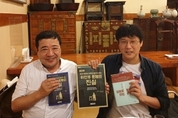

‘한국 정부와 언론이 말하지 않는 위안부 문제의 진실’의 저자 니시오카 쓰토무(西岡力) 레이타쿠(麗澤)대학 객원교수가 방한해 ‘위안부 문제의 진실’을 주제로 대중 강연을 펼쳤다. 니시오카 쓰토무 교수가 위안부 주제로 한국에서 강연을 한 것은 사상 최초다. 니시오카 쓰토무 교수는 지난 13일 대구 테크노파크 2층 대회의실에서 열린 사단법인 대구독서포럼(DBF) 주최 ‘저자와의 만남’ 강연회에 참석해 이른바 ‘위안부 문제’와 관련, 그 발생과 경과 등을 유창한 한국어로 한국의 독자들에게 설명하는 시간을 가졌다. 이날 강연회에는 80여 명의 대구경북 지역 시민들이 참석, 1시간 이상 이어진 니시오카 쓰토무 교수의 강연 내용에 큰 관심을 보였다. 강연 서두에서 니시오카 쓰토무 교수는 “제주도에서 위안부들을 노예사냥 했다”고 거짓 증언을 한 요시다 세이지(吉田清治), 또 이 거짓 증언을 진실인 것처럼 대대적으로 보도했던 아사히신문 등이 위안부 강제연행설을 촉발시켰던 배경들을 짚었다. 그는 “일본의 좌파 학자들조차 요시다 세이지의 증언은 믿을 수 없다고 판단했는데, 한국에선 요시다 씨의 이야기대로 노예사냥적인 (강제)연행이 있었단 식의 인식이 확산됐다”며 “2014년에

최근 윤석열 정권은 일본과의 전시(戰時) 노동자 문제를 해결하기 위한 해법으로 한국 정부 산하의 관련 재단이 해당 전시 노동자 측에게 대신 배상금을 지급하고 과거에 이들을 고용했던 일본 기업들이 향후 한국쪽 재단에 사과와 함께 출자를 하는 방안을 제시하고 나섰다. 이에 대해 일본의 유력 시민단체인 역사인식문제연구회(歴史認識問題研究会, 회장 니시오카 쓰토무)는 지난 27일 “한국 정부의 조선인 전시노동 문제 해결안에 대한 역사인식문제연구회 성명(韓国政府の朝鮮人戦時労働問題解決案に対する歴史認識問題研究会声明)” 제하 성명을 발표, 윤석열 정권의 전시 노동자 해법을 일본 측에선 받아들여선 안 된다는 입장을 밝혔다. 전시 노동자 문제는 1965년 한일협정으로 최종 종결된 것으로, 국교를 맺은 나라끼리 국교를 맺을 당시 정리키로 약속한 역사인식 문제로 더 이상 외교문제를 일으켜선 안 된다는 것이다. 이날 성명에서 역사인식문제연구회는 한일관계 개선을 위한 윤석열 정권의 노력에 대해서 일부 긍정적으로 평가하면서도, 일본 정부와 기업이 한국의 이번 제안을 받아들이면 큰 화근을 남길 것이라고 경고했다. 우선 역사인식문제연구회는 문재인 정부 시절인 2018년 10월 한국 대법원의

※ 본 콘텐츠는 ‘위키피디아 일본어판(ウィキペディア 日本語版)’에 게재된, ‘조선반도에서 유출된 문화재 반환 문제(朝鮮半島から流出した文化財の返還問題)’ 항목을 번역한 것이다(기준일자 2023년 1월 14일판, 번역 : 박재이). 조선반도에서 유출된 문화재 반환 문제(朝鮮半島から流出した文化財の返還問題) 조선반도에서 유출된 문화재 반환 문제(朝鮮半島から流出した文化財の返還問題)란, 정식의 방식을 포함해 과거 조선반도에서 다른 나라로 건너간 문화재에 대해서 한국이 그 반환을 일본과 프랑스 등에 요구하고 있는 문화재 반환 문제를 말한다. 일본은, 1965년 ‘재산 및 청구권에 관한 문제 해결과 경제협력에 관한 일본국과 대한민국 간의 협정’과 ‘문화재 및 문화 협력에 관한 일본국과 대한민국 간의 협정’에 따라서, 일본과 한국 사이에서는 문화재 반환이 완전히 최종적으로 해결되었다, 또한 정식 절차에 따라 입수한 문화재에 반환 의무는 없다, 는 것이 기본적인 입장이었다. 그러나 일본에서 민주당으로 정권이 교체된 후인 2010년에 간 나오토(菅直人) 총리(당시) 담화에 의해 정식으로 고물상에서 구입한 유물을 포함한 ‘조선왕실의궤(朝鮮王室儀軌)’ 1,205점의 “인도(引渡し)

‘한국 정부와 언론이 말하지 않는 위안부 문제의 진실’(원제 : ‘알기 쉬운 위안부 문제(よくわかる慰安婦問題)’)의 저자인 니시오카 쓰토무(西岡力) 레이타쿠(麗澤)대학 객원교수가 대구에서 한국 독자들과 만남을 갖는다. 사단법인 대구독서포럼에 따르면 니시오카 교수는 다음달 13일(월) 대구 테크노파크 2층 대회의실에서 ‘한국 정부와 언론이 말하지 않는 위안부 문제의 진실’을 주제로 강연을 펼친다. 위안부 문제를 오래동안 연구해 온 니시오카 교수는 그간 위안부 강제연행설과 위안부 성노예설을 적극적으로 반박해 온 인물이다. 아울러 한일협력을 추진하기 위해 한국의 주류 자유보수세력이 반일사관 및 반한사관과 정면으로 싸우는 것이 필수적이라고 설파해왔던 자유보수 성향의 지한파이기도 하다. 그는 2021년 미디어워치 출판사를 통해 ‘한국 정부와 언론이 말하지 않는 위안부 문제의 진실’을 통해 ‘위안부가 총칼에 의해 끌려간 어린 소녀인가’라는 물음표를 던지며 객관적 자료들을 토대로 이에 대한 주장들을 논파해왔다. 한편, 행사는 오후 7시부터 9시까지 2시간 가량 진행될 예정이며 누구나 참여 가능하다. 행사와 관련된 자세한 내용은 대구독서포럼 이메일 dmrs-daegu@ha

※ 본 콘텐츠는 ‘위키피디아 일본어판(ウィキペディア 日本語版)’에 게재된, ‘쓰시마 불상 도난 사건(対馬仏像盗難事件)’ 항목을 번역한 것이다(기준일자 2023년 1월 8일판, 번역 : 박재이). 쓰시마 불상 도난 사건(対馬仏像盗難事件) 쓰시마 불상 도난 사건(対馬仏像盗難事件)은 2012년 일본 나가사키(長崎)현 쓰시마(津島)시의 신사 및 사찰 세 군데에서 중요문화재인 불상 2구 등을 한국인 절도단이 연속으로 훔친 사건이다. 1구는 반환되었지만, 한국 법원이 도난된 불상의 일본 반환을 사실상 거부하는 결정을 내려서 나머지 1구는 아직 반환되지 않았기 때문에 일본과 한국 간 외교 문제가 되고 있다. 2014년 11월, 2019년 10월에도 다른 불상 도난 사건이 일어났다. 1 사건의 경위(事件の経緯) 1.1 발생부터 범인 체포까지(発生から犯人逮捕まで) 2012년 10월 8일 쓰시마 가이진신사(海神神社, 해신신사)에서 국가 지정 중요문화재 ‘동조여래입상(銅造如来立像)’(통일신라 시대), 그리고 간논지(観音寺, 관음사)의 나가사키현 지정 유형문화재 ‘동조관세음보살좌상(銅造観世音菩薩坐像)’(고려 시대), 또한 다쿠즈다마신사(多久頭魂神社)의 나가사키현 지정 유형문화재

※ 본 칼럼은 일본 산케이신문(産経新聞)에 2022년 12월 13일자로 게재된 니시오카 쓰토무(西岡 力) 교수의 ‘크게 흔들리는 한국의 학문의 자유(大きく揺らぐ韓国の学問の自由)’ 제하 칼럼을 니시오카 교수의 허락을 얻어 완역게재한 것입니다. (번역 : 요시다 켄지) 크게 흔들리는 한국의 학문의 자유 (大きく揺らぐ韓国の学問の自由) 위안부 문제를 다룬 대학 강의 대학 강의에서 위안부 문제와 관련 자신의 학문적 견해를 밝혔다는 이유로 명예훼손 혐의 형사재판을 받고 있는 류석춘 전 연세대 교수에게 한국 검찰이 징역 1년 6개월형을 구형했다. 내년 1월 11일에 판결이 내려질 것으로 알려졌다. 한국의 학문의 자유가 크게 흔들리고 있다. 서울서부지방법원의 구형 공판은 11월 23일에 열렸으며, 검찰은 “학문의 자유는 보호돼야 하지만 타인의 인격을 침해해서는 안 된다”면서, “왜곡된 사실을 발언해 피해자에게 큰 고통을 줬다”고 밝혔다. 류 교수는 최후진술에서 무죄를 주장하면서 “대학에서 교수가 토론하다 발언한 내용으로 징역형에 처하라는 검찰의 요구를 들으면서 대한민국이 아직 중세 유럽과 같은 황당한 국가인지 생각했다”라고 말했다. 문제의 발단은, 2019년 9월에 한국의

30일, 위안부법폐지국민행동(김병헌 대표)을 비롯한 반일동상진상규명공대위, 신자유연대, 엄마부대, 국민계몽운동본부 등 한일우호단체는 이날도 어김없이 구 주한일본대사관 인근 종로구 율곡로 2길에서 정의기억연대(구 정신대문제대책협의회)의 수요집회를 규탄하는 수요맞불집회를 열었다. 이날 양측 집회는 한 눈에 봐도 수요맞불집회의 규모가 수요집회의 규모를 압도했다. 윤미향 의원 등의 전횡과 위안부 문제의 허위가 드러나며 수요집회에 대한 대중적 지지가 예전과 같지 않기 때문이다. 거짓으로 이어온 30년 위안부 수요집회의 명맥이 끊길 날이 머지 않았다는 분석이다. 이하 사진은 위안부법폐지국민행동 제공. 관련기사 : 한일우호 시민단체, 일본 현지 방문해 위안부상 전시 중단 촉구 집회 [포토] 제 124‧125차 ‘위안부 사기극’ 중단촉구 국민행동 한일우호 활동가들, 독일 베를린 현지 구청장에게 위안부상 철거 의견서 제출 ‘위안부 사기극 진상규명’ 제1회 학술 세미나 성황리 개최 [포토] 위안부사기청산연대 한일 우호 기원 문화행사 현장 위안부사기청산연대, 영하 13도 강추위에도 한일우호 문화행사 성황리 개최 [포토] 위안부사기청산연대 출범 기자회견 주한일본대사관 앞 현장 위

일본의 반공우파 매체가 일본 국제역사논전연구소 주최 ‘위안부 문제를 둘러싼 한일 합동 심포지엄참석차 지난 16일 도쿄를 방문한 김병헌 국사교과서연구소 소장과의 일문일답 인터뷰를 통해 위안부 문제의 모순점을 짚었다. 산케이신문(産経新聞)은 17일 ‘“진실이 이해되면 양심적 일본인은 설 자리를 잃을 것” 위안부상 철거 요구하는 한국인 연구자(「真実が理解されれば『良心的日本人』は立つ瀬なくなる」慰安婦像の撤去求める韓国人研究者)’ 제하 기사를 게재해 위안부 문제와 관련한 김 소장의 생각을 상세히 전했다. 우선 김병헌 소장은 한국 역사교과서의 위안부 기술과 관련, “교과서로 아이들에게 거짓말을 계속 가르치는 현실에 가만히 있을 수 없었다”면서 “애당초 어린 학생에게 매춘부 관련 주제를 가르친다는 것부터가 정서적 학대이고 인권침해”라며 자신의 소신을 밝혔다. 김 소장은 정의연(구 정대협) 등이 일본대사관 앞에서 시위를 벌이고 있는 것과 관련해선 “정의연 등은 30여 년째 ‘수요시위’를 벌이고 있다. 한때 학생들의 학습 장소이기도 했다”며 “다만 최근에는 참가자가 계속 줄어 종교단체 등도 동원을 하고 있다. 데모를 계속하는 것, 그 자체가 목적이 된 상태”라고도 전했다. 김병

일본의 한 반공우파 매체가 최근 일본 도쿄에서 열린 위안부 문제 심포지엄에 연사로 나선 박순종 저널리스트의 발언을 인용, 북한 공작 세력과 한국내 일본군 위안부 단체의 연관성을 지적하고 나섰다. 지난 22일 유칸후지(夕刊フジ)는 온라인판 자크자크(zakzak)를 통해 "위안부 운동의 배경은 북조선인가? 일본대사관 앞 소녀상 지킴이 대학생 단체는 종북 정당 멤버, 한국인 저널리스트가 그 기만성을 고발(慰安婦運動の背後に北朝鮮か 日本大使館前の少女像守る「大学生団体」は従北政党メンバー 韓国人ジャーナリストが欺瞞性を激白)"이란 제목의 기사를 게재했다. 이날 유칸후지는 구 주한일본대사관 앞 위안부상을 둘러싼 한국내 갈등 문제에 대해 여러 차례 보도를 해온 전 펜앤드마이크 기자 박순종 씨의 심포지엄 발표 내용을 상세히 전하며 위안부 단체에 대한 ‘종북(從北)’ 의혹 문제를 다뤘다. 우선 이 매체는 “한국의 저널리스트가 위안부 운동의 기만성을 고발했다”고 소개하며 “그는 서울 주재 일본대사관 앞에 설치된 '평화의 소녀상'을 지키기 위한 활동을 벌이던 '대학생 단체'가 '종북' 정당 멤버임을 밝혔다”고 전했다. 그러면서 “그(박순종)는 한반도 적화통일에 야망을 불태우는 북조선이

“기존의 학술적 인식 그리고 대중적 인식과 다르다고 하여 기성 언론이 던진 돌팔매에 공권력이 편승해 처벌하는 것은 정말이지 자유로운 민주사회에서는 있을 수 없는 폭거입니다.” 3년전 대학교 사회학 토론 수업 중에 “위안부는 매춘의 일종”이라고 발언해 허위사실 적시 명예훼손 혐의로 형사재판에 넘겨진 류석춘 전 연세대 사회학과 교수가 재판부를 향해 호소한 말이다. 23일 서울서부지방법원 형사4단독(재판장 정금영)의 심리로 열린 결심공판에서 검찰은 “학문과 표현의 자유를 보호받아야 하지만, 그 자유도 인격을 침해할 수 없다”며 류 전 교수에게 징역 1년 6월형을 구형했다. 이날 최후 진술에 나선 류 전 교수는 자신의 발언이 허위 사실이 아님을 거듭 강조했다. 그는 “(위안부 문제와 관련하여) 학생들과 토론하며 개진한 의견은 근거없는 발언이 전혀 아니다”라면서 “한국과 일본, 미국에서까지 소수이지만 진실을 찾는 노력을 기울여온 학자들이 기존의 학설에 문제를 제기하며 어렵게 찾아낸 새로운 증거와 접근, 그로부터 이루어진 새로운 학설”이라고 말했다. 이어 “기존의 학술적 인식 그리고 대중적 인식과 다르다고 해서 기성 언론이 던진 돌팔매에 공권력이 편승해 처벌하는 것은

※ 본 칼럼은, 일본의 유력 국제 외교안보 싱크탱크 ‘국가기본문제연구소(国家基本問題研究所)’에 2022년 11월 21일자로 게재된, 레이타쿠(麗澤)대학 객원교수 니시오카 쓰토무(西岡力)의 기고문 ‘전시노동자 문제로 안이한 양보를 하지 말라(戦時労働者問題で安易な譲歩をするな)’를, 니시오카 교수의 허락을 얻어 완역게재한 것입니다. (번역 : 요시다 켄지) 전시노동자 문제로 안이한 양보를 하지 말라 (戦時労働者問題で安易な譲歩をするな) 11월 13일, 기시다 후미오(岸田文雄) 수상이 방문지인 프놈펜에서 윤석열 한국 대통령과 첫 공식 회담을 가졌다. 청와대 관계자는 현안 중 하나인 조선인 전시노동자 문제에 대해 “정상 간에 구체적인 논의는 없었지만, 양국 실무자 간에 해법은 한 두개로 좁혀졌다”고 설명했다. 윤석열 정권은 출범 이후 일본 기업의 재산이 현금화되고, 이에 대한 대응으로 일본의 제재가 한국에 가해지는 사태를 피하기 위해 다양한 노력을 해왔다. 당초 알려진 한국 정부의 떠맡음(肩代わり, 대위변제)은 재판 원고의 동의가 필요한 것으로 밝혀져, 채용할 수 없게 됐다. 대신 원고의 동의가 필요없는 ‘일제강제동원피해자지원재단’에 의한 대체변제(병존적 채무인수)가

※ 본 콘텐츠는 ‘위키피디아 일본어판(ウィキペディア 日本語版)’에 게재된, ‘한국군 위안부(韓国軍慰安婦)’ 항목을 번역한 것이다(기준일자 2022년 11월 17일판, 번역 : 박재이). 한국군 위안부(韓国軍慰安婦) 한국군 위안부(韓国軍慰安婦), 또는 대한민국군 위안부(大韓民国軍慰安婦, Korean Military Comfort Women)란, 제2차 세계대전 후 일본의 통치에서 해방된 조선에서 한국군과 재한미군(주한미군) 및 유엔군을 상대한 위안부를 말한다. 가해자가 같은 민족이라는 점에서 한국 정부를 포함한 한국의 관민은 이에 대해 언급하지 않고 있으며, 관련 자료인 ‘후방전사(後方戦史)(인사편(人事編)’를 자료관에서 철거해 은폐하려 했다는 점에서 비판을 받고 있다. 목차 1 개요 1.1 정책 연혁 2 명칭의 변천 2.1 기타 경멸적 속칭 3 연합군 군정기 조선의 위안부 4 조선전쟁과 특수위안대 4.1 특수위안대 4.2 설치 시기와 장소 4.2.1 부산, 마산 4.2.2 강릉, 춘천 등 4.2.3 서울 4.3 조선전쟁 때의 위안부 수 4.4 강제연행 4.4.1 연합군의 성폭력과 강제연행 4.4.2 북조선 여성에 대한 강제연행 5 조선전쟁 휴전에서 베트남전쟁